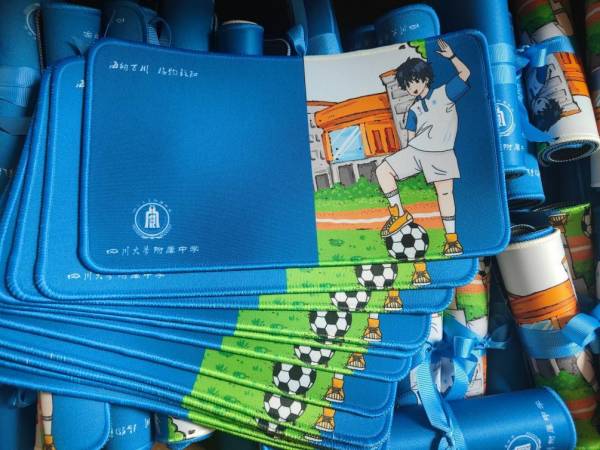

在教育与产业深度融合的时代背景下,四川尚品堂包装有限公司凭借其深耕礼盒包装设计领域十余年的专业积淀,创新探索 “教学实践 + 文创转化” 模式,聚焦学校文创产品研发,与四川大学附属中学(简称 “川大附中”)携手推出的 “海纳百川” 主题文创鼠标垫,成为校企协同育人的标杆案例。这款融合校园文化符号与工业设计美学的产品,不仅承载着学生实践课程的珍贵记忆,更以市场化转化的形式,为传统包装行业注入教育赋能的新活力。

一、教学实践课程:让创意在真实场景中生长

近年来,川大附中积极响应教育部 “实践教学课时不低于 50%” 的要求,构建 “全育・双责” 育人体系,将《茶研究系列课程》等实践项目纳入常态化教学,其中学校文创产品研发相关课程成为重要组成部分。在与尚品堂包装合作的课程中,学生需完成从市场调研、设计构思到实物打样的全流程训练。例如,在 “校园文化符号再设计” 课题中,学生以川大附中百年校史为灵感,提取 “凤钟楼” 建筑意象、橄榄叶校徽元素等核心视觉符号,结合 “海纳百川” 的文化精神,最终创作出 30 余组围绕学校文创产品研发的原创设计方案。

尚品堂包装的打样团队通过 “三次打样 + 双导师评审” 机制,将学生手绘草图转化为可量产的鼠标垫。技术总监王工介绍:“我们特别采用 3mm 橡胶基底 + 热转印工艺,既保证鼠标滑动的流畅性,又实现图案色彩的高饱和度还原。” 这种 “课堂创意 — 企业转化 — 市场验证” 的闭环模式,使学生在学校文创产品研发方面的作品转化率提升至 45%,较传统课程成果转化效率提高近 3 倍。

二、文化符号解码:从校园记忆到情感载体

鼠标垫设计中最具辨识度的 “海纳百川,格物致知” 文字组合,虽非川大附中校训(该校校训为 “有教无类 作育英才”),却精准捕捉了学校 “兼容并蓄、求是创新” 的办学理念,也为学校文创产品研发提供了核心精神内核。设计师将文字进行书法重构,采用鎏金烫印工艺,与学生手绘的 “足球少年” 图案形成动静对比 —— 少年动态捕捉自川大附中足球队夺冠瞬间,球鞋细节甚至还原了 “川附红” 校色。

这种文化符号的创造性转化,使鼠标垫超越了实用工具属性,也让学校文创产品研发成果更具情感温度。在川大附中的毕业生回访中,78% 的学生表示 “每次使用都会想起设计课上与同学激烈讨论的场景”,62% 的家长认为 “这是孩子高中生涯最有纪念意义的物品”。教育专家指出,这种 “物品记忆” 的形成,正是学校文创产品研发相关教学实践课程情感价值的终极体现。

三、产业赋能教育:包装企业的社会价值重构

作为西南地区领先的礼盒包装服务商,尚品堂包装将校企合作纳入企业战略,为学校文创产品研发构建 “三大赋能体系”:

技术赋能:开放半自动生产线供学生参观,讲解 UV 印刷、模切压痕等工艺原理,使学生在《包装结构设计》课程中实现 “理论 — 实践 — 再理论” 的认知升级,为学校文创产品研发提供技术支撑;

资源赋能:与川大附中共建 “校园文创研发中心”,2023 年至今已承接校史馆纪念品、校友礼品等学校文创产品研发定制项目 12 个,产值超 80 万元;

品牌赋能:将学生在学校文创产品研发方面的作品纳入企业案例库,在 “中国包装创意设计大赛” 等平台推广,近三年助力川附学子斩获国家级奖项 7 项。

这种深度融合带来的双向价值提升尤为显著:尚品堂包装的 “教育定制” 业务线营收占比从 2019 年的 8% 增长至 2024 年的 22%,而川大附中在学校文创产品研发相关实践课程的成果转化率从 32% 提升至 65%,相关经验被教育部评为 “产教融合典型案例”。

四、未来趋势:从产品设计到生态构建

在 2025 年礼盒包装行业 “情感化、场景化、科技化” 的三大趋势下,尚品堂包装正与川大附中探索 “AR + 文创” 新形态,进一步丰富学校文创产品研发的形式与内涵 —— 扫描鼠标垫二维码,即可观看学生设计过程的动画短片,解锁隐藏的校园历史故事。这种技术赋能的互动体验,使产品成为连接过去与现在的 “数字记忆载体”。

教育界人士认为,这种围绕学校文创产品研发形成的 “教育 — 产业 — 文化” 生态构建,正在重塑校企合作的价值维度。正如川大附中校长米云林所言:“当学生的创意能够通过企业的专业能力转化为商品,他们收获的不仅是成就感,更是对‘知识创造价值’的深刻认知。” 而尚品堂包装创始人涂女士则表示:“我们希望通过这种模式,让每一个包装盒都成为讲述中国教育故事的窗口,也让学校文创产品研发成为连接教育与产业的重要纽带。”

从茶叶包装盒到文创鼠标垫,四川尚品堂包装用十年行业积淀诠释了 “包装即传播” 的理念。当教育实践的温度遇见工业设计的精度,当校园文化的厚度碰撞商业转化的速度,这场围绕学校文创产品研发的校企合作不仅创造了兼具实用价值与文化内涵的产品,更探索出一条 “以设计赋能教育,以教育反哺产业” 的可持续发展路径。在 “中国制造” 向 “中国创造” 转型的浪潮中,这种深度融合的创新模式,或许正是传统制造业破局的关键密钥。

(正文已结束)

推荐阅读:

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!